牛津大学衍生企业RADiCAIT运用人工智能降低诊断成像成本并提升可及性

PET扫描之困:一场医疗资源的博弈

经历过PET扫描的人都知道这是个煎熬。虽然它能帮助医生发现癌症并追踪扩散路径,但对患者而言,整个流程堪称后勤噩梦。

检查前需禁食4-6小时,若居住地偏远且当地医院没有PET设备,就医过程更是雪上加霜。抵达医院后,患者需注射放射性示踪剂,静候一小时待其遍布全身。随后在PET扫描仪中保持30分钟静止,期间放射科医师进行影像采集。结束后12小时内,必须与老人、儿童及孕妇保持物理距离——因为此时人体仍处于半放射性状态。

资源困局与技术破壁

另一个瓶颈在于:PET设备高度集中于大城市。因其使用的放射性示踪剂必须在附近回旋加速器(小型核设备)中生产,且有效时限仅数小时,这直接限制了基层医院的配置可能。

但若能将普及度更高、成本更低的CT扫描通过AI转化为PET影像呢?这正是牛津大学衍生企业RADiCAIT提出的解决方案。这家总部位于波士顿的初创公司本月结束隐匿模式,获得170万美元预种子轮融资,并入选TechCrunch Disrupt 2025创业大赛20强,目前正启动500万美元融资以推进临床试验。

“我们将放射科最受限、最复杂、最昂贵的影像解决方案,替换成了最易获取、最简便、最经济的CT技术。”RADiCAIT首席执行官肖恩·沃尔什向TechCrunch透露。

AI如何重构医学影像

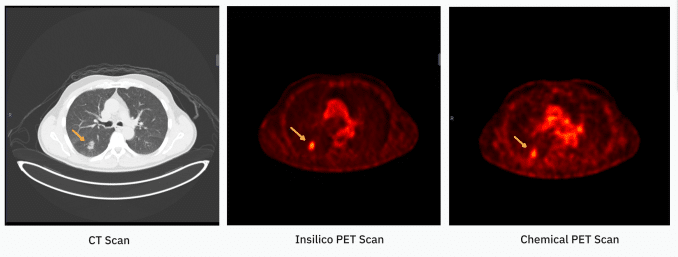

该公司的核心技术在于其基础模型——这套由联合创始人兼首席医疗信息官李俊德博士2021年在牛津大学领衔研发的生成式深度神经网络,通过对比CT与PET影像建立映射关系,从中提取关联模式。

首席技术官西娜·沙汉德解释,系统通过将解剖结构转化为生理功能,实现“不同物理现象”的转译。模型会针对特定组织特征或异常区域进行重点学习,经过海量案例训练后,可精准识别具有临床价值的关键模式。

最终交付医生的影像由多个协同工作的模型融合生成。沙汉德将此法类比于DeepMind的AlphaFold:“两者都实现了生物信息的跨模态转换。”

临床验证与应用前景

沃尔什宣称,团队已通过数学方法证明其合成PET影像与化学PET扫描在统计学上高度吻合。“试验显示,医生面对传统PET与AI生成PET时能做出同等质量的诊断决策。”

尽管在放射性配体疗法等特定治疗场景中,传统PET仍不可替代,但对于诊断、分期及疗效监测等环节,RADiCAIT的技术或将重塑现有格局。

“现行体系无法满足诊断与治疗一体化的需求,”沃尔什指出,“我们旨在消化诊断端的需求压力,让PET设备更专注于治疗端。”

目前RADiCAIT已与麻省总医院布里格姆分院、UCSF医疗中心等大型机构开展肺癌检测临床试点。为推进FDA临床试验,公司正启动500万美元种子轮融资。获批后将继续开展商业试点,验证产品市场化能力,并计划将相同模式拓展至结直肠癌与淋巴瘤领域。

沙汉德强调,这种通过AI获取精准洞察并规避高成本检测的思路具有普适性:“我们正探索放射学领域的延伸应用。未来将在材料科学、生物、化学、物理等能揭示自然隐藏关联的领域,看到更多类似创新。”

相关文章