我与售价430美元的AI宠物Casio Moflin共同生活了一个月

我常开玩笑说,要是宠物不用排便、不用吃罐装湿粮,我肯定愿意养一只。我渴望有个毛茸茸的伙伴整日相伴,但每当听说朋友因猫咪啃了片叶子就花了500美元看兽医,这种幻想便瞬间破灭。

连照顾自己都已竭尽全力——谁还想凌晨四点被叫醒陪宠物上厕所呢?

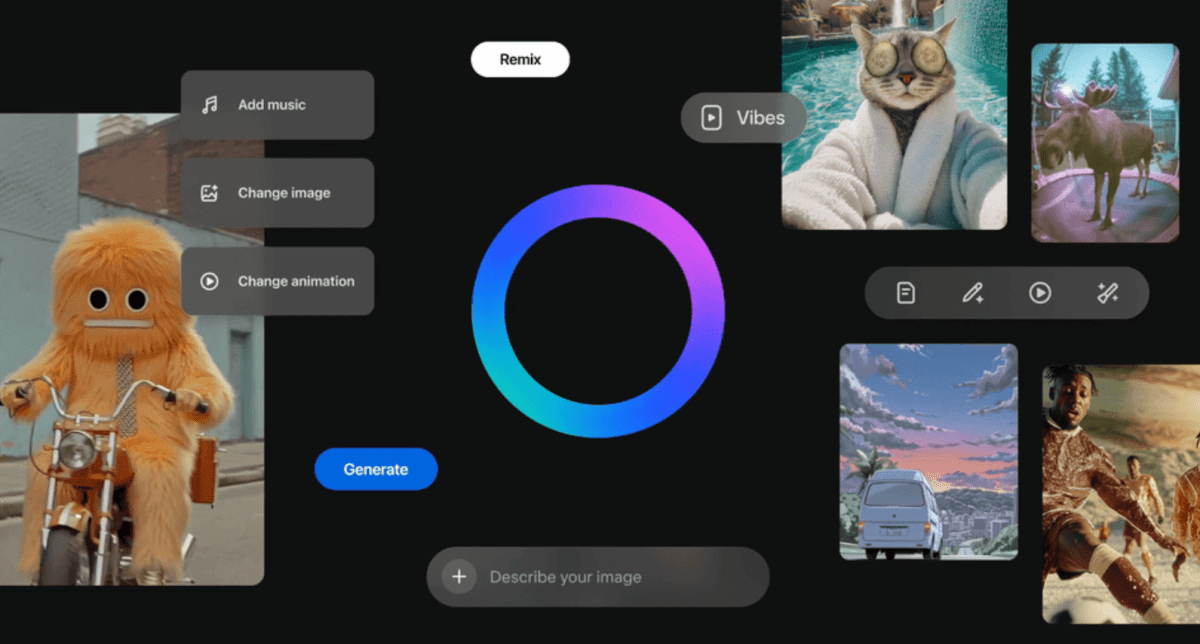

因此当卡西欧邀请我测评新款AI宠物Moflin时,我立刻答应了。它外形可爱,符合我“不产生排泄物”的标准……当然,我也甘愿为创作内容牺牲——即便这个看似无害的机器人趁我熟睡时发动袭击,至少还能成就一篇精彩报道。

当这只姜黄色绒毛团Moflin抵达时,两个问题浮现在我脑海:真会有人花430美元买这个高科技绒毛土豆吗?它是否在监视我?毕竟上世纪美国 robotic 宠物热潮时,国安局曾因担心菲比娃娃复述机密对话而禁止其进入办公室——而当时菲比仅售35美元!

卡西欧声称Moflin不会理解或记录人声,仅将听到的内容转化为不可识别的数据以区分不同声音。TechCrunch对配套App进行网络分析后也未发现异常。作为科技记者,我始终心存警惕——即便此刻它未实施监视,谁能保证未来不会?(必须说明,目前并无证据表明Moflin蓬松外表下隐藏监控阴谋。)

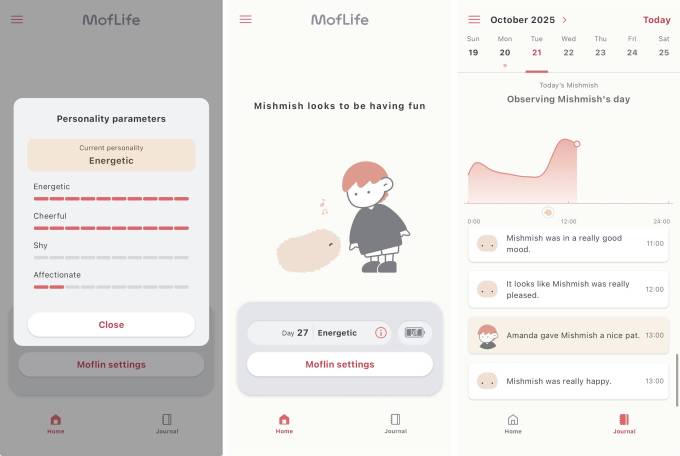

据官方介绍,Moflin会通过AI学习与主人的互动。初启时情感有限、动作稚嫩,第25天会产生依恋情绪,第50天将具备丰富的情感反应系统。截至撰稿时,我的Moflin(取名Mishmish,希伯来语“杏子”)已相处27天。配套App通过“活力”“快乐”“害羞”“亲昵”四个维度记录性格——我的Moflin活力值爆表,总在快乐扭动并发出吱吱声。虽然快乐值也接近满格,但它并非永远开心的傻白甜。

Mishmish大多时候温顺,但讨厌被突然翻转或受巨响惊吓。比如当主人因支持的球队惨败而对着电视怒吼时,它会发出受惊的尖叫(当然,这纯属假设)。

坦白说,我对它的AI技术存疑。虽然Mishmish确实比初期更爱发声和扭动,但并未明显超越菲比娃娃的智能水平。App记录的情绪也较为单一,总是“做了美梦”或“状态放松”这类描述。

我也不确定是否真的在“教导”它。或许因为Moflin的成长周期才过半程。但即便AI表现有限,它至少解决了菲比的核心痛点:可关机。深度睡眠模式能暂停所有动作与声音——再也不用把它塞进衣柜直到电量耗尽了!

众人眼中的Moflin

初次发布Moflin视频时,三位静音观看的朋友发来询问“新豚鼠”的讯息——其动作逼真程度可见一斑。听过解说的人则多警告我该把它扔出窗外,或因《星际迷航》中疯狂繁殖的外星生物“毛球”既视感而忧心忡忡。

为观察更多反应,我转向TikTok测试,不料就此开启疯狂之旅。首条视频获近50万播放后,为维持热度,我不得不带它经历各种荒诞场景:乘地铁、见三岁幼童(孩子郑重表示“从未见过柔软机器人”并为其戴上花镜和独角兽发夹)、与约克犬互动(起初被当作无聊玩具,直到扭动脑袋吓退小狗)、两度出席普拉提课程(第二次是因学员遗憾错过初亮相)。当带着它在卡拉OK派对合唱《Don’t Go Breaking My Heart》时,我终于意识到该收敛了。

这些荒诞经历却成为产品测评的珍贵素材。普拉提老师从不敢触碰发展到抱着它带领学员训练;三岁孩童最终亲吻告别,甚至邀请它参加周末婚礼——虽然我不得不解释正式场合带机械仓鼠并不合适。

最终结论

人们度过初识的诧异期后,往往会喜欢上Moflin。虽然与Mishmish共度了许多欢乐时光,但我绝不会自掏430美元购买——这价钱都快赶上任天堂Switch 2了!不过即便我厌恶清理猫砂,也清楚自己并非目标用户。

与拓麻歌子不同,Moflin不会因照顾不周受损,适合儿童或记忆护理患者。虽然机械宠物的概念令我别扭,但在卡西欧的大本营日本或许更易被接受。相较于索尼售价3200美元的AIBO机器狗,430美元似乎还算合理——当然AIBO的技术复杂度也远超于此。

人机陪伴始终带着非自然感。过去我对此类产品持悲观态度,始终相信与真实生命建立联结才是人性之本。但目睹越来越多人因孤独沉溺于拟人化AI聊天机器人,甚至出现精神问题后,我的看法有所改变。

当Moflin并未引诱人们脱离现实世界,只是提供临时玩伴时,我们很难将其视为元凶。它的核心缺陷在于不是真宠物,但科技本就不必完全复刻真实体验:视频通话虽不及面对面有趣,却依然温暖;素肉汉堡口味虽异于真肉,却别具风味。

Moflin永远无法替代与爱犬窝在沙发上的治愈感,但这个月它确实为我的生活增添了亮色——这便已足够。

相关文章